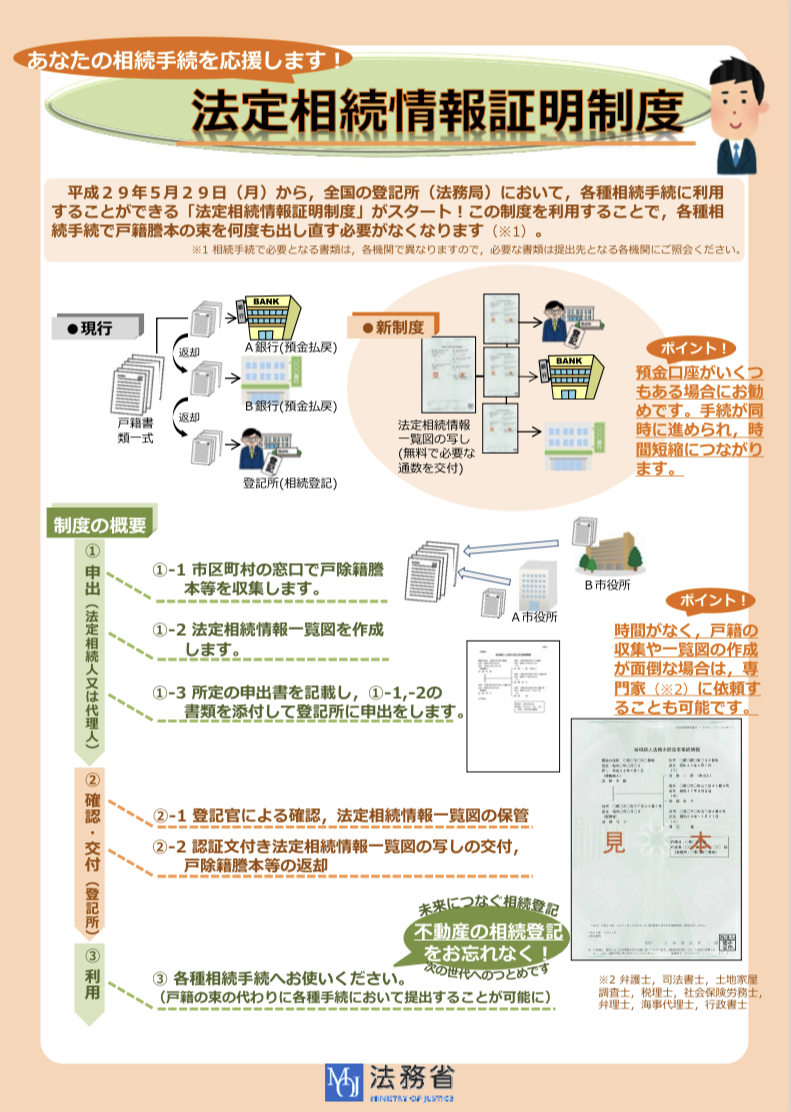

法定相続情報!けっこう便利です。

利誉平井2022-12-14T18:19:42+09:00皆さん、法定相続情報証明制度はご存じですか? 平成29年5月29日からスタートして数年経ちました。 法定相続情報はとても便利で相続手続に活用することがとても多いです。 そこで、皆さんに法定相続情報証明制度について知っていただきたいと思います。 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部を相続手続きに必要な金融機関ごとに提出していました。金融機関が複数機関あったら戸籍全部を2通ずつ、3通ずつ取得したり、1通取得して一つの金融機関が終わってから次の金融機関へと順番にやったりして、費用と手間と時間がかかっていました。 法定相続情報は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部の代わりのモノとして戸籍の内容を証明する法務局が認証する公的書面として利用できるようになりました。 なんといっても戸籍なら分厚くなってかさばるのですが、法定相続情報はA4サイズ1枚で戸籍の内容が網羅されています(複数枚もありますが)。また、何部取得しても無料のため、私は10部取得しています。 金融機関が5機関あっても法定相続情報5枚をいっぺんに提出して、まとめて手続きができてしまえるのがスゴイところです。原本還付を依頼すればもちろん法定相続情報の原本が戻ってくるので、また使うこともできます。 法定相続情報の申出手続きにはいくつかポイントがありますので、ご相談下さい。 色々と便利なのでぜひご活用下さい。